Il focus esplora gli impatti dei polimeri PFAS e mette in luce le più recenti conoscenze sui loro potenziali effetti sulla salute, sull’ambiente e sul clima. Fornisce inoltre un contesto di riferimento per le proposte in corso volte a chiarire l’uso dei PFAS in Europa.

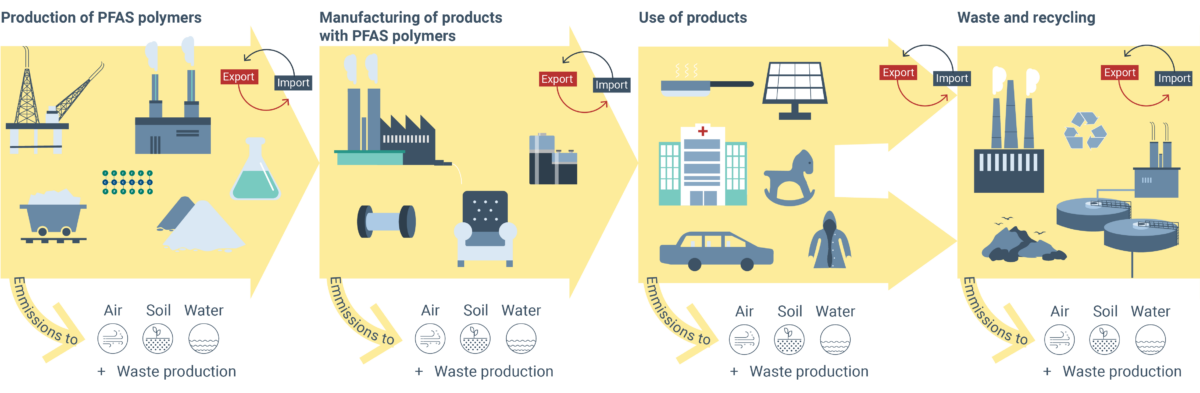

Nel testo si descrive l’origine, l’utilizzo dei PFAS analizzandone gli impatti ambientali ed i rischi per la salute umana e per l’ambiente nei vari cicli di vita dei polimeri: dalla produzione allo smaltimento o riciclo dei materiali che li contengono.

I messaggi chiave del focus

- I PFAS possono essere suddivisi in forme polimeriche e non polimeriche. I polimeri PFAS costituiscono una parte significativa, dal 24 al 40%, del volume totale di PFAS sul mercato UE.

- I polimeri PFAS sono ampiamente utilizzati nei prodotti di consumo, nella produzione industriale e, sempre più, nelle tecnologie verdi.

- I polimeri PFAS possono avere impatti gravi e irreversibili durante il loro ciclo di vita. Tra questi, effetti tossici, impatti sui cambiamenti climatici e sulla riduzione dell’ozono. Possono anche ostacolare la riciclabilità dei prodotti. Tuttavia, molti di questi impatti non sono ancora ben compresi.

- Una restrizione proposta ai sensi del REACH potrebbe ridurre significativamente l’uso dei PFAS nell’UE, compresi i polimeri PFAS.

- Quando si valuta l’impatto dei polimeri PFAS e si decide il loro utilizzo futuro, è fondamentale adottare una prospettiva che tenga conto dell’intero ciclo di vita.

La fase del fine vita: Rifiuti e riciclaggio

Durante la fase di fine vita, i polimeri PFAS possono essere nuovamente degradati in sostanze potenzialmente dannose per la salute umana e degli ecosistemi, per lo strato di ozono e/o per l’emissione di gas serra. Ciò può avvenire tramite lo smaltimento dei rifiuti in discarica o tramite incenerimento. La presenza di PFAS polimerici nell’ambiente può quindi rappresentare una fonte significativa a lungo termine di PFAS non polimerici (EEA, 2024). L’uso diffuso di polimeri PFAS in una vasta gamma di prodotti, e in quantità piuttosto ridotte per ciascun prodotto, rende difficile e costoso istituire sistemi di raccolta e smaltimento separati per tutti questi prodotti. Il monitoraggio o l’identificazione del contenuto di PFAS nei prodotti nella fase di smaltimento è attualmente possibile solo per alcune tipologie di prodotti con sistemi di raccolta differenziata. Ciò significa che i prodotti contenenti PFAS vengono spesso mescolati ad altri flussi di rifiuti.

Il riciclo di materiali contenenti PFAS può comportare un’esposizione prolungata. I prodotti contenenti PFAS giunti a fine vita possono quindi comportare un’esposizione incontrollata per l’uomo e rilasci nell’ambiente a seguito del riciclo. In alternativa, possono fungere da barriera al riciclo, allontanando i materiali dal ciclo circolare e indirizzandoli verso la discarica o l’incenerimento.

Lo smaltimento in discarica di prodotti realizzati con polimeri PFAS può portare alla contaminazione dei percolati. Tutti i polimeri PFAS sono estremamente persistenti nell’ambiente. Ad oggi, la loro potenziale degradazione nel tempo in molecole più piccole non è ben compresa.

Pochissimi studi hanno indagato quali sostanze si formano e in quali quantità durante la combustione di rifiuti contenenti PFAS negli impianti di incenerimento o durante la combustione incontrollata di rifiuti. Studi di laboratorio e test sulle prestazioni dei materiali mostrano chiaramente che una varietà di gas fluorurati e acidi come l’acido trifluoroacetico (TFA) si formano a temperature inferiori a circa 1000 °C (ETC/WMGE e ETC/CME, 2021). Oltre circa 1050-1400 °C, si verifica la completa degradazione in acido fluoridrico (HF), il che significa che non rimane alcun PFAS. Tuttavia, la Direttiva UE sull’incenerimento dei rifiuti (UE, 2000) richiede solo una temperatura di 850 °C per i rifiuti non pericolosi; ciò suggerisce che i polimeri PFAS potrebbero non essere completamente degradati negli impianti di incenerimento dei rifiuti. Uno studio riporta che l’incenerimento di specifici fluoropolimeri potrebbe rappresentare fino al 14% del carico di TFA nell’acqua piovana (Cui et al. 2019). Tuttavia, un altro studio ha rilevato un grado molto elevato di mineralizzazione (decomposizione completa) dei polimeri PFAS durante l’incenerimento in condizioni ottimali a due temperature di 860 °C e 1095 °C (Gehrmann et al., 2024). I TFA sono ormai ampiamente presenti nell’acqua piovana e nell’acqua potabile in tutto il mondo (Arp et al., 2024). Tuttavia, sulla base delle nostre conoscenze limitate e dei risultati contrastanti, al momento non è noto se l’incenerimento dei rifiuti di prodotti contenenti PFAS contribuisca in modo significativo a questo inquinamento.

Conclusioni

Sebbene la sintesi dei polimeri PFAS avvenga in sistemi chiusi, le prove dimostrano che le emissioni di PFAS non polimerici possono verificarsi lungo tutto il ciclo di vita. Possono essere emesse in tutte le fasi, dalla produzione degli ingredienti alla produzione del polimero; dalla sua trasformazione in un prodotto al suo utilizzo, dal suo riciclo o riutilizzo allo smaltimento in discarica o incenerimento. L’inquinamento risultante si è diffuso ampiamente e si è accumulato in acqua, aria, suolo, persone, biota e alimenti. Sebbene molte risorse siano destinate allo sviluppo di metodi di bonifica e nonostante i progressi siano indubbiamente in atto, attualmente è praticamente ed economicamente impossibile bonificare l’inquinamento con le tecniche attualmente disponibili.

La strategia dell’UE per la sostenibilità delle sostanze chimiche (CSS) (CE, 2020) ha incluso diverse azioni mirate ai polimeri PFAS, tra cui un approccio previsto per affrontare i PFAS come gruppo di sostanze chimiche. Altre azioni includono l’attenzione all’inquinamento lungo il ciclo di vita di sostanze chimiche e prodotti e l’inclusione degli inquinanti persistenti e mobili (PMT/vPvM) come categoria di pericolo ai sensi del regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio).

Una restrizione universale per i PFAS recentemente proposta ai sensi del REACH, presentata da Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, mira a vietare tutti i PFAS (inclusi i polimeri PFAS), ad eccezione di alcuni usi per i quali sono previste deroghe temporanee (BAuA et al., 2021). In una recente comunicazione dell’ECHA e dei soggetti che hanno presentato i dossier, si affermava che per alcuni usi si stavano prendendo in considerazione anche opzioni di restrizione diverse dal divieto (ECHA et al., 2024).

La valutazione del futuro utilizzo dei polimeri PFAS, attualmente in corso nel contesto della restrizione REACH proposta, valuta le possibilità di sostituzione e include anche la possibilità di tenere conto dell’importanza di specifici usi per la società. La proposta è attualmente in fase di discussione da parte dei comitati scientifici dell’ECHA, dopodiché sarà sottoposta alla Commissione Europea per la decisione.

In tale contesto, la Commissione ha espresso il proprio impegno a fare chiarezza sui PFAS nell’ambito del pacchetto sull’industria chimica previsto per la fine del 2025.

Fonte: Agenzia Europea Ambiente